一本自费印制出版的小书,席卷了1909年初春的世界各地华埠。

这本引发了全球华人围观的书,书名是干巴巴的毫无文采的《征信录》,作者是名不见经传的旅美华人谭张孝(谭良)。书的内容,既不是宫闱秘闻不雅照,也不是文学名篇诗词赋,而是账本以及与账本有关的很多来往信函——这居然就是一本资料集。

但是,这本资料集却将矛头直接指向一位当时知名度最高的旅居海外的华人,他就是时年51周岁的康有为,保皇党“帝国宪政会”的领袖、导师以及——董事长兼总经理。

作为康有为在万木草堂的学生,谭张孝却在这本书中,用大量详实的原始数据和来往信函,掀开了保皇党的最大党营生意、芝加哥“琼彩楼”的老底,也揭开了老师康有为那灿烂的“圣人”长袍下的满目疮疤。在这本书的自序中,谭张孝一针见血地指出,这场经济丑闻的实质,就是“金钱主义最涉嫌疑”。

振华银矿人命案

就在谭张孝的《征信集》捅开了保皇党伤疤的同时,这家党企合一的机构,却被卷入了一场更大的风波,而这不仅依然牵涉到党的生意,更牵涉到了康有为都有重大嫌疑的凶杀案中。

1907年12月,美洲华商叶恩、欧榘甲等人,经广西省政府邀请回国考察,决定投资设立“振华公司”,开采广西贵县的银矿。叶恩等人,曾是保皇党的主要金主,给了康有为极大的经济支持。而此时为了招商引资,帝国政府对这些海外异见人士已经不再防范了。何况,这些人的身份首先是生意人,他们对保皇党的资助也无非是分散风险的一种政治投资而已。

清政府对于“振华公司”寄予了厚望,《据清实录》记载,政府希望藉此树立“内地实业模范”。广西巡抚张鸣岐明确承诺,对振华公司给予三年免税等优惠政策。

叶恩等人考察后,十分满意,决定赶回美洲招股集资。张鸣岐便委派广西补用道刘士骥同行,代表政府前往美洲招商。

刘士骥是康有为的同年(同年中举者),两人一度还关系不错。但显然,政府派他去美国,并非要和康有为交朋友,而是要从保皇党的势力底下募集股份。也有种可能,刘或许也担负着“招商搭台、政治唱戏”的使命,在这个保皇党的艰难时刻,给它再下点猛药。毕竟,创设“振华公司”的叶恩、欧榘甲等人,早已经对康有为的独断专行,及保皇党对华埠经济的控制大大不满,爆发了多次冲突。从他们这里、以及别的情报渠道,帝国政府完全可能洞悉了保皇党此刻的外强中干,而正式在经济乃至政治上“收复”海外唐人街良机。

康有为与叶恩等人的矛盾,早在保皇党下海经商初期就存在了。在创立保皇党最主要的实业平台“中国商务公司”时,旅美华侨多举推举叶恩掌舵,他不仅是成功的商人,而且在华埠很有人缘,但康有为和梁启超都各有不同的人选,康有为最为亲信的弟子徐勤则给康献策:无论何人担任总理,商会财权“必当夫子自操之,或派一二至亲信可靠之人为此乃可”。这种对华商要利用却不信任的姿态,令叶恩等人当然感觉很受伤。

1908 年7 月,刘士骥随同叶恩等人抵达美国,开始招商,得到了华人华侨的积极响应,募集股本200多万元(银元),实收100多万元。在招商过程中,叶恩等人公开声称,振华公司是纯粹的企业,与保皇党毫无关系,这令早已不满于保皇党党营企业的华商们耳目一新,甚至连“党营企业”的很多股东,也纷纷抽资撤离,改投振华公司。康有为得到的情报极不乐观:“自振华人来后,则局面大变,人心大解,风潮四起,各事皆已发表(被揭发),虽欲极力瞒掩,万无善策,楚歌四面,实难弥缝”,“人心九成尽归振华”。

但是,康有为并不想与时俱进,而是照旧想把振华公司纳入保皇党的掌控之中。此前,对付“不听话”的华侨,保皇党惯用高压手段,只要没经过党的认可,任何人回国投资就成了“叛逆”,而不给保皇党上贡,则会被当做“入寇”。在一个政党政治与黑帮政治没有区别的唐人街上,保皇党的威胁是没有人敢于忽视的。此时的康有为,“视美洲之地为其国土,美洲华侨为其人民,华侨身家为其私产”(叶恩的公开信),俨然成了穿着保皇外衣的黑道。

但是,保皇党在1905~1907年的大辩论中,输给了革命党。加上其党营生意的腐败和失败,威望大损、人心尽失,康有为能动用的手段并不很多了。他宣布“未人党不准招股”,公然置美、加法律于不顾,试图用黑道的暴力手段阻止振华公司招商。但是,这种威胁,也无人理睬了。

一计不成,再施一计,康有为随后发布公告,宣称“刘士骥阴招叶恩等搜括全党之财”,俨然将海外华人及其资产都等同于党人和党产。叶恩等人则针锋相对:“全美华侨今日多出一钱加人振华股份,异日即少却一钱以供康梁挥霍。”

最后,康有为等又向美国警方举报,指控刘士骥“招股行骗”,刘士骥一度被警方拘留,但在清廷外交干预和解释后无罪释放。

在这个斗法过程中,双方互相攻击,中文报刊上的对骂都充满了火药味。叶恩等人毕竟多年资助康有为,对其所作所为十分熟悉,此时一不做二不休,将康本人及党营企业中的种种腐败现象,揭了个底朝天。这一发难,与谭张孝揭发琼彩楼几乎同时,保皇党声誉大跌,遭遇了其建党以来最大的信任危机。

康有为并没有放弃努力。根据日本情报机关的报告,在刘士骥携款回国经过香港时,“本地保皇党却要求刘抽出其募集资金之一半,充入保皇党之财政机关萃益公司资金中。其中徐勤之态度极为强烈,然而刘却未答应此要求。”

这一惨败,终于摧毁了保皇党最后的理智,高层下达了暗杀令。

1909年5月15日,刘士骥从香港回到广州永安里的家。12天后,8名壮汉闯入其家,用刀斧将其活活砍死。

大清警方抓获的行凶者供认,幕后具体策划者就是康最信任的弟子徐勤。日本驻香港领事向东京发出秘密报告,说案发后“真正教唆徐勤逃往爪哇(夏威夷)”。刘士骥的儿子刘作揖前往北京,向中央都察院提交了康有为亲笔写给刘士骥的恐吓信及电报。叶恩、欧榘甲等要求大清官方追究康有为、梁启超“谋财害命”的刑事责任。广西巡抚张鸣岐立即发布通缉令,并移文港英政府,要求协助缉拿康、梁等七人。

对于康有为及其保皇党来说,1908~1909年集中爆发的经济丑闻,其最为致命的地方在于:他们在不久前(1905~1907年)刚刚输掉了与革命党进行的大论战。

先是在政治论战中,丢失了号令华人华侨、筹粮筹款的旗帜;接着在党营生意上经历了如此之多的失败和巨亏;最后,在接踵而至的丑闻大揭底中,又赔上了党的内部团结和外部脸面。这样的连续打击下,康有为是否会后悔:早知如此,还不如踏踏实实地捧好“职业反对党”的这个政治饭碗。

其实,康的失败,并非因为其从政治领域跨界到经济领域捞钱,而是在他所建立的这个自称代表着先进、并且确实一度拥有民心的保皇党机体上,无论从内到外、无论在政治还是经济上,都散发着与他所反对的那个政府一样的浓烈霉味……

保皇党下海

1899年7月,康有为开始 “建党”。

在加拿大,他成立了“保救大清皇帝公司”,英文名为Chinese Empire Reform Association,简称“中国保皇会”,又称“中国维新会”。名为公司,实为政党,而且是用企业方式运转的政党。

保皇党在海外的发展十分迅猛,数年后,号称在全球拥有百余万党员(“会员”),并建立了从中央(“总局”)到地方(不同国家的“总会”)、直到基层(一埠或多埠联合的“分会”)的组织架构,而在中央一级,还成立了“联卫部、商务部、学校部、劝工部、殖民部”等一系列中央机关。1905年保皇党高峰时期,共在160 多个城市建立了分会。其组织规模之大、架构之精、管控之严,都大大超过了同一时期的革命党。

从创办的那一刻起,康有为就将如何推动党的可持续发展——确切是说,是党的经济的可持续发展——放在了工作的首位。

加入保皇党,不光要认可党的宗旨和纲领,还需要缴纳“入会费”,这其实就是党费兼投资款。

最初的“入会费”标准,是1美元,由各地分会自行收取、自行开具发票,而后汇总到“总局”。以保皇党的人气之旺,这笔“入会费”并非小数目,而全党缺乏合理的财务制度监控,各地分会自收自支,贪污浪费现象很严重。谭张孝就曾指出,美国有数十家分会,每年真正汇拢到“总局”的“入会费”,“不过数千,或乃全年无一文者”。

为此,康有为在1905年推出了党费改革,除了将党费兼投资款的标准提高到了5美元。明确要求所有的党费必须开具“总局”统一印制和分发的发票,“入会者收执凭票,以总局凭票为入会之据……各小埠公款不汇总局者而发以凭票者,则与总局无干,与不入会同,且总局无从稽查、招待、保卫。”

加入保皇党,对于海外华人来说,在某种程度上等于加入了一个“驴友”俱乐部。到外埠时,可以凭党员证(即总局出具的会费“凭票”)享受到房费和餐费的减免优惠,很有些类似于如今一些企业为VIP客户提供的机场贵宾服务。以康有为为核心的保皇党中央,如果抓住了党证的发放,让那些没有总会“凭票”的人“不能受各埠联待之权利”,就能在很大程度上堵住分会少缴甚至不缴党费的漏洞。

对于这笔党费兼投资款,康有为的期望值很大,他的算盘是:

“若海外五百万人,扯算计之,每人能以烟酒之余,人捐美洲银五圆,合中国银十圆,则有五千万矣。先开银行,印银纸行之,可得一万万零二千五百万矣。以三千万办轮船,以三千万办铁路,以三千万开矿,以五百万办杂业。他日矿路轮船有股份者分利无穷。以三千万办一切救国事,以养才能之士、忠义之人,立国体以行之,则中国立可救矣。”

这个党毕竟不是执政党,又只能在唐人街活动,光靠党费显然是不够的,好在毕竟也称公司,还可以把保皇党的政治资源转化为现实的生产力,将巨额党费投入资本运作和企业经营,以实现党的经济的可持续发展。

保皇党开始了一系列的商业举动,掀开了一轮轰轰烈烈的“全党经商”运动,把全党的工作重点几乎完全转移到了扒分赚钱上。从1903年开始,保皇党在美国开设华美银行、琼彩楼饭店等;在墨西哥投资地产、电车、铁路、轮船公司,开设华墨银行;在香港开设中国商务公司、中华酒店、华益公司;在内地开设广智书局、插手振华公司……林林总总,非常活跃。

通过收党费和做生意,保皇党“两条腿走路”,迅速成为一个资产雄厚的“公司”,而康有为本人也从一个流亡者跻身先富起来的一批人行列。1908 年9 月30 日,日本外务省收到其驻瑞典大使的报告:“据说康在美国及墨西哥募捐的金额达100万美元,将其作为资产在墨西哥设立银行。”如果这还是个“公司”投资的话,报告中也提到了康有为的奢华生活,说康有为买下了瑞典境内某小岛的一半土地和房屋,并进行了豪华装修,“家具及装饰等极其豪华,似乎颇为富裕。”显然,遥远瑞典的豪宅,对于保皇党的事业以及绝大多数普通党员来说,没有任何意义。保皇党的资深党员、美洲华侨富商叶恩,后来就痛责康有为“妄自骄贵”,生活奢侈,“拟于欧美帝王”,甚至“吞并公款、私图生意”。

康有为、梁启超和光绪皇帝的画像。

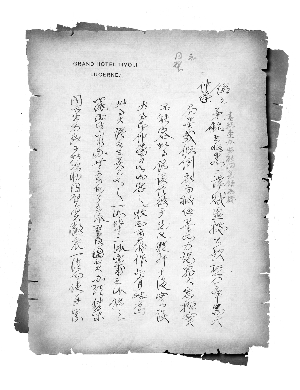

“南长街五十四号藏梁氏档案”。康有为1908年3月写给梁启勋的信,痛责“谭贼”。从信笺纸可看出,康当时居住在瑞士最美的城市之一琉森(Lucerne)的最豪华的五星宾馆内,该宾馆至今奢华如故。

琼彩楼的资金案

康有为虽然高举商业救国的大旗,但在他的率先垂范下,保皇党的党营生意完全以长官意志为转移,不按市场规律和契约精神办事,缺乏必要的规章制度建设,全党上下一起吃大锅饭,在企业中随意提款,大肆挥霍,账目混乱。

这其中,最为典型的就是芝加哥的党营饭店琼彩楼。

琼彩楼开设于1906年6月,由谭张孝一手筹备。上一年,谭张孝陪同康有为周游美国,康交给谭一个任务:选拔和资助保皇党的子弟们留学欧美,以便将来为党、国两边都能提供信得过的人才。谭就建议,应该开设一个饭店,用赢利来办这件工作,这样就能做到可持续发展。康对此很赞赏,同意将已经寄托在谭张孝那里的7200美元党费,当做饭店的启动资金。

当时,康有为对谭张孝相当信任。在“南长街五十四号藏梁氏档案”中,有一封康有为于1906年3月10日写给梁启勋的信,提到:“九月后断学费,可向张孝支取……吾与张孝共事久,见其缜密,精细周到,甚欲以财权托付之。惟其辈小而僻,汇兑还港及各处未便,汝谓如何?”

谭张孝在洛杉矶等地开始选址筹备,但都未能找到合适的铺面,最后选定了芝加哥,并定名为琼彩楼,向华人华侨公开招股。康有为虽然对这个店名很不满意,也并未坚决反对。

其实,两人之间的危机,在琼彩楼开业前就已经有了征兆。在康有为看来,虽然7200美元成了启动资金,但依然是保皇党的公款,而作为保皇党的领袖,“率党之滨莫非党产”,他当然可以任意调用。还在选址阶段(1905年11月),康有为就直接指令谭张孝,将其中的5000美元借给了另一保皇党成员李美近,原因不详。手头仅有2000多美元的谭张孝,加上招股并不顺利,这大大影响了饭店的筹备和之后的运行。这笔5000美元的借款,到开业前3个月(1906年3月),仅仅归还了4000美元,还欠1000美元。谭张孝催促康有为,康有为却只是以私人名义为李美近充当担保,并要求谭张孝不必继续过问此事。

为了弥补启动资金的缺口,康有为又动用行政命令,要求保皇党的其他机构,比如香港华益公司纽约分公司等,拨款支持饭店的建设。这样,美国和香港的诸多党内实业,都实际卷入了琼彩楼的资金筹措和往来。但是,日理万机的康有为,却从来没有指定由谁负责此事,都由他自己在其中越俎代庖,因此把账目搞得相当混乱,包括他自己在内,到后来都是一笔糊涂账,没人能真正说清楚其中复杂的资金往来。

琼彩楼吸纳的资金,十分庞大,仅股本金就超过7万元(银元)。根据康有为的弟弟康有霈透露,仅由他经手注入琼彩楼的资金,就多达31600元(银元)。但是,琼彩楼的经营似乎问题很大,股本金的分红派息不仅少、而且很不及时,因此,不少人开始怀疑谭张孝挪用甚至贪污琼彩楼的利润。

雪上加霜的是,此时康有为本人在墨西哥淘金,大举出击,涉足房地产、电车、银行等资金密集型企业,资金链崩得很紧,因此,向党内各企业频繁催款调集资金,其中包括投资巨大的琼彩楼。

琼彩楼未能如期地成为保皇党的现金奶牛,康有为十分失望,甚至愤怒,他给谭张孝写了多封措辞严厉的催款信,但是,毫无结果。不久,在墨西哥四面出击的康有为,遭遇了资金和市场的双重困境,极为狼狈。在“南长街五十四号藏梁氏档案”中收藏的一封1907年的信中,康有为对梁启勋坦承:“筹款无术,四面交迫。”

康有为把失败都迁怒于负责琼彩楼日常经营的谭张孝,他派出了专案组,对琼彩楼进行查账,怀疑谭张孝私吞公款。

1908年3月,郁闷中的康有为终于爆发。他在写给梁启超的信里,痛骂谭张孝私吞公款,表示要把他逐出门墙,并诉诸法律,最好是能对谭抄家。自此,“谭贼”、“谭盗”就成了康有为书信中对谭张孝的标准称谓。

康的举动,终于激怒了谭张孝。他在写给康的信中,痛陈自己不顾家庭生意而忙于党的生意,没有功劳也该有苦劳,最后却落得如此下场,深为悲愤,直斥康“言不由衷”,对自己施行“唾骂之惯技”,要康“勿轻听谗人之言,认叛离其亲众而失知人之哲”。

为了自证清白,谭张孝最终决定将琼彩楼的账目、及他与康有为之间的相关来信,一并结集为《征信集》,公开发表。至此,师生彻底翻脸,保皇党内则一片混乱。 |